なぜかつての日本人の心は強かったのか?②

理由は様々考えられるが、私の答えは「精神のバランスが良かったからだ」という事だ。

「精神のバランス」というのには、二つの意味がある。

一つは、色々な精神がバランスよく内面に生い茂り、森の様に安定した生態系を保っていたという事だ。

仏教、儒教、神道などが生活の中に自然に溶け込んでいて、精神のバランスのよい土壌を作っていた。幼少期にイソップやアンデルセンや昔話に馴染み、世界文学全集を読んで精神をバランスよく養っていた世代があった。

向学心や向上心を当たり前の様に精神の柱とし、目標に向かって力を合わせる協調的な精神をあたかも生来の気質の様に有していた時代があった。

幕末から明治の日本人は、「精神」を有していた。

しかも、単一の精神に染まるのではなく、複数の精神を自分の中に共存させていた。

現在の私達は「あなたの中に在る精神と言えるものをいくつか挙げて下さい」と言われた時、答えられるだろうか。

私達には、心は確かにある。

しかし、「精神」と言われた時、ちょっとはっきりしなくなる。「精神」の伝統が切れてしまっているからだ。

様々な精神をバランスよく継承する事で、日本人は心を強く保ってきたのだ。

齋藤孝

(明治大学教授)

続く

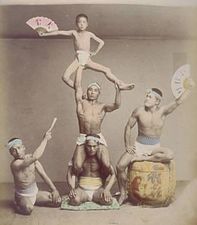

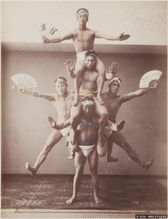

この写真、インチキとか色々言われたりしていますけど、三俵がホンモノで残りはもみ殻とか色んな説があるみたいです。

でも当時の女性は「一俵(60キロ)を軽く持ち上げた」らしいので、これはそれをちょっと大げさにアピールしている写真らしいですね。

今、田舎の方で直接農家からお米を買うと、30キロの紙袋で受け取るのですが、それでも相当重い。

普段、バーベル担いでトレーニングしていますけど、そんな器具みたいに持ちやすい形じゃないから、体感ではかなり重く感じるんですよね。

それの倍の60キロですから、一表の米俵って相当重いはず。それを女性が「ヒョイと持ち上げていた」っていうのは、筋力がどうこうではなくて、もう根本的に体の使い方が違うのが分かります。

僕はトレーナーなので、その辺りには凄く興味があって昔から研究しているのですが、研究すればするほど、こういう写真がウソじゃないていうのはよく分かります。

「昔の人は凄かった」っていうのは、大袈裟に言われているのではなく、本当に全く違うんですよね。

「身体知」っていうものが生きていた時代、それがフルに活かされていた時代があったんやなと思います。