「目標達成」と「仲の良さ」のバランスを取るために

スポーツの記事ですが、家庭でも職場でもどんな組織にも当てはまる内容やなと思います。

逆ピラミッド方式のチーム作りって、元々はかなり昔に京大アメフト部がやってたんですよね。合理的なトレーニングメニューで大活躍しましたが、組織に弛みや奢りが出てしまい、不祥事を起こしてチームは解散。

「心理的安全性と緊張感の両立を、どのあたりのバランスで取るのか?」をその組織の状況や目的に逢わせてしっかりと考えておく事が大切やなと思います。

ーーーー

「仲良しグループ」化で成長が止まる

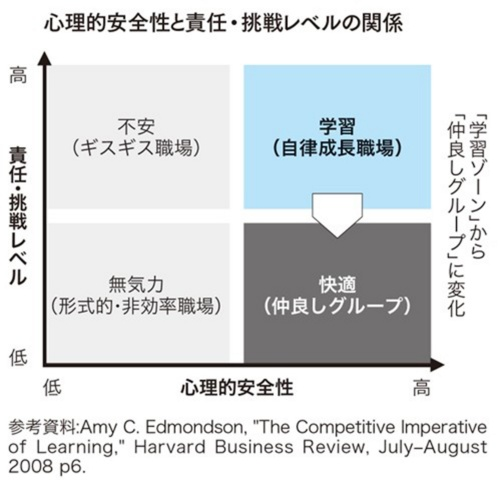

組織活性化のために心理的安全性は不可欠な要素ですが、心理的安全性があればそれだけで十分かというと、それは大きな間違いです。

心理的安全性の研究の第一人者であるハーバードビジネススクールのエイミー・エドモンドソン教授は『恐れのない組織』(野澤智子訳、英知出版)の中で、「心理的安全性は、目標達成基準を下げることではない。野心的な目標を設定し、その目標に向かって協働するのに有益」と述べています。つまり、「心理的安全性」と「野心的目標」の両方が必要で、どちらが欠けても機能しないのです。

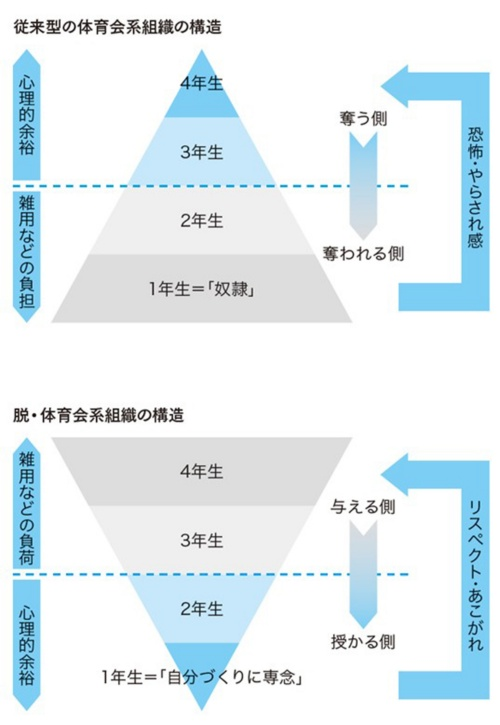

心理的安全性と責任がともに低い組織は、メンバーが無気力になります。職場は、形式的で非効率かつ融通の利かない状態になりがちです。心理的安全性が低く責任が高い組織は、メンバーが不安に襲われる。旧来の体育会組織はここに当てはまります。

一方、心理的安全性は高いが責任は低い組織は、自由放任で居心地はいいけれど、だらしのない感じの空気が広がり、メンバーの成長への意欲も低い。理想的なのは、心理的安全性と責任がともに高い場合です。メンバーそれぞれがリーダーシップを発揮し、日々学び、助け合いながら高い目標に向かって進んでいきます。

帝京大学ラグビー部では、「逆ピラミッド化」を進めてきた結果、心理的安全性を高めることはできましたが、実は、下級生におけるメンバー一人ひとりの目標達成への責任を高める改革が伴っていなかったため、この図の「快適」ゾーン、つまり「仲良しグループ」に陥っていたのです。

「逆ピラミッド化」の誤算が露呈

それになかなか気づけなかったのには、理由があります。

「逆ピラミッド化」は1年生の雑用を少しずつ4年生に移していくことで何年もかけて徐々に進めていきました。そのため、2015年に「逆ピラミッド化」がほぼ完成するまでは、程度に差はありますが、1年生でも、4年生でも雑用をしています。そして、2016年の新入生の代から、雑用の負担をほぼなくしました。これが失敗だったと考えています。

「脱・体育会」の試みは今でも正しいと確信しています。「逆ピラミッド化」も方向性としては間違っていない。ただ、少しやりすぎてしまったのです。

新たに入部した1年生は、自分たちで雑用をした経験がないので、その大変さがよくわかりません。そのため、4年生や3年生が雑用をしてくれても、「感謝」や「尊敬」の気持ちが芽生えにくい。おそらく高校時代までは、身の回りの世話は、その学生の母親がやってくれることが多かったはずです。その母親役が上級生に代わっただけ、という認識の子が多かったのではないでしょうか。時間的にも心理的にも余裕ができた分、1年生にはやるべきこと(自分づくりと勉強)に全力で取り組む努力義務が暗黙のうちに課されるわけですが、その意識が当事者には希薄だったのかもしれません。

逆ピラミッド化の誤算はまだあります。

大学スポーツ(特にチームスポーツ)は、4年生がチームの柱になります。下級生にどんなに有望な選手がいたとしても、4年生が精神的な支柱、屋台骨にならなければ、チームはまとまりません。

チームには、多かれ少なかれ調子の波があります。全員が達成に向けて努力している目標は、1月のラグビー大学選手権での優勝ですが、そこに至る1年の間には、好不調の波のほか、選手のケガ、寮生活や人間関係でのちょっとした行き違い、家庭の事情など、表にはあまり出てきませんが、小さなことからそれなりに大きなことまで起きます。ラグビーの練習だけでなく、さまざまな試練をチームメンバーが互いに協力して解決し、乗り越えていく必要があるのです。

後半の記事

「ピンチはチャンス」とよく言います。今がその時だと思いました。

2020年春、私は、コロナ禍を機に、組織づくりを土台から見直しました。

私たちが長年取り組んできた「脱・体育会」は、コンセプト自体は間違っていないと思います。しかし、そのアプローチ方法に少し問題があったのではないかと、2019年度シーズンで敗戦を経験して感じました。

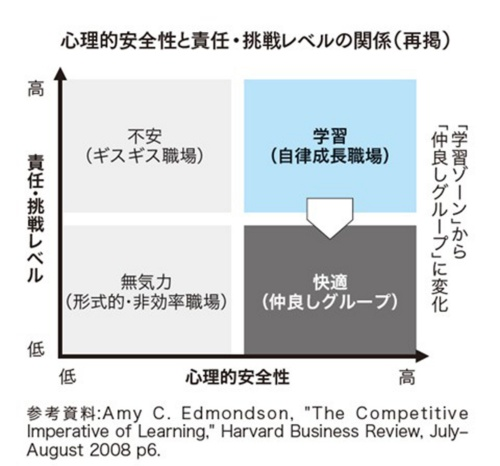

帝京大学ラグビー部の「脱・体育会イノベーション」は、上級生が基本的に部内の雑用の大半をこなすことが最も画期的だったのですが、実はそれが1年生の成長を阻む原因になっているのではないか、というのが私の分析です。上級生が雑用をすべてこなすことで、1年生の心理的安全性は高まりますが、それだけだと図の「快適ゾーン」に入ってしまいます。和気あいあいとしていて居心地はいい仲良しグループではあるけれど、難しいことには挑戦しようとしないので、成長も期待できない。いわば「ぬるま湯的」な環境です。

従来の体育会組織のピラミッド構造をひっくり返し、特に1年生の心理的安全性の確保に取り組んだことまではよかったのですが、その先に思わぬワナが潜んでいたのです。心理的安全性は、目標達成の責任の重さが伴っていないと、自ら学び成長を目指す学習組織にはなりません。

では、下級生にも責任を持たせるようにするにはどうしたらいいかと考えました。

「巻き込み力」を養成する

上級生が実家の母親のように下級生のために雑用をすべてやってあげていたら、いつまでたっても仕事を覚えません。冷静に考えてみれば、部内のさまざまな仕事は、いずれは覚えてもらわないといけないことであり、習熟には時間がかかります。仕事の種類はさまざまですが、中には習熟するのに1年くらいかかる経理のような仕事もあります。

その状況を変えるには、1年生に仕事を割り当てるのが手っ取り早いのですが、それでは安易すぎます。仕事(雑務)は、必要だから存在するのであって、押しつけ合うような性質のものでは本来ありません。理想を言えば、仕事をいちいち割り当てなくても、メンバーの誰かが必要性に気づいて、率先してやるという状況が望ましいわけです。

人に言われてやるのも、係になったからやるのも当たり前です。それを、係にならなくても、必要性や目的を感じて、率先してやるようになったら理想的です。そこまでは難しいとしても、単に1年生に仕事を割り当てるのではなく、部内の仕事に1年生を巻き込んでいく形にできないかと考えました。

「割り当て」と「巻き込み」の何が違うかというと、4年生が1年生にどうアプローチするかという点で大きな違いがあります。巻き込みは、4年生が1年生に対して、「この作業を一緒にやってみない?」と仲間に引き込むイメージです。引き込んだからには当然、手取り足取り、仕事のABCを一から丁寧に教えていかなければなりません。1年生は仕事を覚え、4年生には「巻き込み力」がつく。巻き込み力は、リーダーに欠かせない資質の一つで、大学を卒業後、社会に出たあとで必ず役立つ「武器」になります。一石二鳥の策だと思いました。

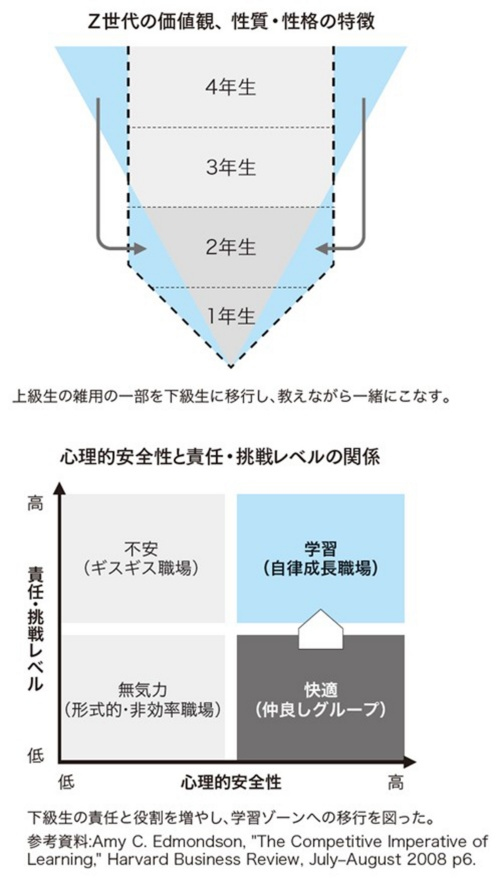

1年生は上級生のリードで少しずつ仕事を身につけ、2年生になったら自立し、意義や目的を意識しながら仕事をこなす。3年生になると、もう少しレベルが上がってきて、何が必要か自分で考えて自発的にやるようになる。そして、4年生になったら「人を動かす」ことを意識しながら、自分の経験を1年生に教える。この循環をつくっていこうと考えました。

「逆三角形」から「ホームベース型」へ移行

2019年度までの組織体制は、「逆三角形」でした。1年生は雑務から解放され、「自分づくりに専念」する環境ができました。しかし、その分、「面倒なことは誰かがやってくれる」という依存心が芽生え、上級生に対する「リスペクト」は高まらず、ぬるま湯的な空気感が醸成されてしまいました。そこで、2020年度からは、上級生が巻き込む形で下級生の役割と責任を少し増やし、ホームベース型に変えていきました。1年の時に上級生が全部雑用をやってあげて、2年になって「これからは自分でやって」と言っても、いきなりはできません。仕事を代々、高いレベルでしっかり継承していくためには、1年生のうちから少しずつ教えてあげて、徐々に手を離していくという丁寧さが必要です。

それによって、下級生に責任感と「自分も部の運営を担っている」という意識を植えつけ、「快適ゾーン」から「学習ゾーン」への移行を図ろうとしたわけです。

ラグビー部内の活動に関しては、方針や運営の大枠は監督やコーチ、スタッフで考えますが、そこから先は、基本的に学生が自分たちで決めて運営します。活動の中心となるのは、健康安全委員会、体づくり委員会、風紀委員会、チームビルディング委員会など七つの委員会で、必要があれば臨機応変に新しい委員会を立ち上げます。これはいわば「職種別」のチーム編成で、各委員は自分たちに与えられたテーマを掘り下げるだけでなく、そのナレッジを部内に広めていくにはどうしたらよいかを考え、実行します。

これとは別に、1年生から4年生をミックスして10グループに分けた「クラス」もあります。これは、小中学校の学級と似ています。4年生が担任の先生役になって、必要なことを伝えたり、あるテーマについてみんなで議論したりする小グループです。さらに、各学年には3名ほどの代表がいて、学年ごとのミーティングもあります。

組織変革に終わりはない

このように、部内を「タテ」と「ヨコ」でつなげていくことで、担当者が一人で頑張っているのではなく、責任を分担し、全員が当事者意識を持てるようになっていく。また、決めたこと、つまり計画や戦略の実行も、スムーズに進みやすくなります。こうした「タテ」「ヨコ」の組織は、体で言えば毛細血管です。いかに体の細部まで血液を行き渡らせることができるか。血流が不十分であれば、体の隅々まで酸素や栄養素が届けられず、いわゆる「冷え症」の状態になります。冷え症になれば、つらいだけでなく免疫力などが低下し、さらに他の病気につながるおそれもある。組織で言えば、逆境に弱くなる。そのため、組織(会社の組織も体の組織も)というのは、末端まで血のめぐりがいいことがとても大事です。

「脱・体育会」を目指した「逆三角形型」の組織は、連覇が途切れた一つの要因をつくったかもしれませんが、チャレンジした意義は大いにあると思います。「快適ゾーン」にいることの怖さについて身をもって感じたのは貴重な経験でしたし、それを経験できたからこそ、組織構造を「逆三角形型」から「ホームベース型」に進化させるというアイデアが生まれました。

組織や文化の改革に終わりはありません。そのため、「ホームベース型」は最終形ではないはずです。

絶対的な権力を持つリーダーが集団を強引に引っ張っていく時代は過ぎ去ろうとしています。元マッキンゼーの経営コンサルタントで『ティール組織』(英知出版)の著者であるフレデリック・ラルーは、組織には「レッド(赤)」「アンバー(琥珀)」「オレンジ」「グリーン」「ティール(青緑)」の五つのフェーズ(段階)があり、最も進化した第5段階が「ティール(青緑)」組織だとしています。非常に簡単に説明すると、レッドは「恐怖による統治(マフィア、ギャング)」、アンバーは「厳密な上意下達、ピラミッド構造(軍隊)」、オレンジは「実力主義・能力主義に基づくピラミッド構造(企業)」、グリーンは「階層構造は残るが、個を重視した人間らしい組織(家族)」、ティールは「一つの生命体のように、平等に責任と権限が与えられ、進化を続ける組織」のことです。体育会組織に当てはめて考えると、昔ながらの体育会は「アンバー」、やや先進的な体育会は「オレンジ」という感じでしょうか。「オレンジ」の次は「グリーン」と考えると、これから進むべき方向が見えてくるかもしれません。