生命、そして生命力とは何か?①

生命、そして生命力とは何か?

この境地こそ、武道・宗教・健康法などあらゆる分野に共通する極意やと思うんですよね。野口先生以外にも、この時代には、中村天風や出口王仁三郎、その弟子である植芝盛平(合氣道開祖)、谷口雅春、岡田茂吉。少林寺拳法開祖の宗道臣。自然農の開祖とも言われる福岡正信と錚々たる人が活躍し、ほぼ同じ様な事を伝えているんですよね。経済界だと松下幸之助、ソニーの井深勝、ワコール創業者の塚本幸一といった方々も同じような事をおっしゃっています。そして、凡人が必ず「宗教がかってきたな」と嘲笑う構図も全く今と同じですね。

なぜ薬を飲まないのか?について語られた部分です。

「病とは治療するものにあらず」──全生を説いた体育家・野口晴哉の思想と実践・前編

野口さんはこれまで病院に行ったことはあるんですか?

野口 自分のために行ったことは一度もないですね。友人のお見舞いくらいです。薬を飲んだこともないし、医者にかかったこともないです。

―すると野口さんは病気になったことがないということでしょうか?

野口 いえ、僕も45年生きてますから風邪くらいなら何十回と引いてるし、なんなら肝炎になったこともあれば、骨折したことだってありますよ。

―では、医療とは違う何か特別な療法によって治療している?

野口 してないですよ。

―してない、というと。

野口 熱が出ようが、黄疸が出ようが、骨が折れようが、基本的には何もしないんです。

―多分、それは「普通」の対処の仕方ではないですよね。野口さんはいつからそのように生きてきたんですか?

野口 生まれた時からですね。病院ではなく家で生まれてるので、記憶がない頃からそういう風に育ちました。どうやらうちは変わってるということに気付いたのは小学校の予防接種の時だったのかもしれないですね。

野口先生のベースとなっている考え方「全生」について。そして、それに至る事になる、不思議なエピソード。

―「全生」とはどういった考え方なんでしょうか?

野口 単純に言うと人はただ生きて死ぬ、それだけであるということです。死後の世界があるかどうかとか、生きる目的はなんなのかとか言ってみても、明確に分かっている事実は「人はみな生きて死ぬ」、それだけなのだ、と。1日生きるとは1日死ぬことと同義で、だから我々はその生をただ溌剌と全うすればいい、と。シンプルな考えではありますが、根源的な話だと思います。祖父はその後、治療家としての活動に入っていき、64歳で終えるその全生において健康とは何かということをずっと考え続けたんです。

―整体もまた西洋医学とは異なる形とはいえ、身体の治療であるという点では変わりませんしね。

野口

そう。実際に戦中までの祖父は治療家でした。そして、その手技療術を整体操法と名付け、技術として体系付けた。整体の開祖という呼ばれ方をするのもそういう経緯があってですね。ただ、やがて祖父に大きな転機が訪れるんです。そして、その転機を経て、祖父は治療家としての活動をきっぱりとやめることになるんです。

それは戦後間もない頃だったそうですが、祖父のもとに「おねしょが治らない」という子供を連れたお母さんがやってきたらしいんです。どこか体がおかしいのかもしれない、見てはくれませんか、と。祖父は例によってその子の身体を観察し、手を当てて、治療をしました。それからしばらくすると、そのお母さんがまたやってきて「あれ以来、おねしょを一切しなくなりました。ありがとうございます」とお礼を言ったそうです。

そこまでならいつも通りですよね。ただその時、そのお母さんはさらにこう言ったそうなんです。「でも、なぜかあの日から盗癖が出ていて、色んなものを盗んでくるんですよ」。不思議な話ですよね。それを聞いて祖父は考え込んでしまった。おねしょ癖を直したら今度は盗癖が出た。これは一体どういうことなんだろう、と。

さらに同じ時期、祖父の元にもう一人、別の患者が来たそうです。その人は中年の女性で、足か腰かを悪くして、その痛みでまともに歩けない状態だった。祖父はとりあえず身体を見てみようと寝かせ、まずはそのおばちゃんの身体に手を当ててみたんです。ただ、先日の少年の一件以来、自分の指導に疑問を持ち始めていたこともあって、結局その指導ではこれといって何もしなかった、できなかったそうなんです。とはいえ、そのおばさんは痛みで苦しんでいる。はてどうしたものかと、祖父はしばらくおばさんの身体に手を当てたまま思案に暮れていたらしいんです。

そうしたらどうなったと思います? そのおばさんが勝手に動き出したって言うんですよ。体のあちこちをグネグネさせて、奇妙な動きをし始めた。祖父はびっくりしてそれをただ見ていたそうです。で、しばらくしたら、おばさんの動きが止まった。そして、すっとそのまま立ち上がると「ありがとうございました。すごく楽になりました」と言ってすたすた歩いて帰っていったらしいんです。

祖父は驚いたそうです。そのおばちゃんに祖父は何もしてないんですから。それなのに、彼女は自ら勝手に動いて、自らで自らの身体を治してしまった。そこで祖父は、はたと気がついたんだそうです。これこそが理想のあり方なんじゃないか、と。

おねしょの少年は祖父が治療したことで、おねしょ癖は治ったけど盗癖が出てしまった。一方、足の悪いおばちゃんは、祖父が何もしていないのに、自分で勝手に動いて体を治してしまった。治療したら悪くなり、治療しなかったら良くなった。それならば治療なんてしない方がいいんじゃないかという話になるわけです。結局、これらのことを機に祖父は治療というものを捨てることになるんです。

「治療しない」という方向へ。こういった考え方は悟った様な治療家や宗教家が必ず辿っていかれますよね。

病は治療するものにあらず

―治療を捨てる……、すると、野口晴哉はその後は何をしていたんです?

野口 祖父はそれ以来、自分の活動を「体育」と位置づけるようになりました。何かに依存せずに、自分自身で自分の健康を保てるような体を育てるような方向です。健康とは何か、ということと誠実に向き合う上では、治療から離れていかざるを得なかったんでしょう。祖父の術に依存しきっている患者たちの存在を前に、自分がいないと健康を保てない人たちをたくさん作り出してしまっていた、という思いもあったようです。治療の名人だったがゆえのことですね。

―なるほど。しかし、「体育」と言ってみても、それは一体、どういうことなんでしょう?

野口 一般的に「体育」というとスポーツを思い浮かべると思うんですけど、そういった人と競争して勝った負けたというようなものではありません。野口晴哉が強く意識していたのは「自然な生」のあり方です。とはいえ、「自然」という言葉は時代とともに意味するところが変わっていて扱いが難しいですよね。何が自然で、何が自然でないのか、何が作為で、何が不作為なのか、境界線は曖昧です。ただ、少なくとも祖父にとっての「自然な生」とは、人が何かに依存せずに、自分の力で生きて、生を全うするということだったんだと思います。そもそも人間という種はそうやって生きてきたのにもかかわらず、現代人というのは文明や科学、そして様々な観念、知識によっていつのまにか生き方を変容させてきたのだ、と。そして、そういう「自然な生」のあり方を取り戻すために求められるものが「体育」だったんだと思います。

―それは今日で言う「未病」や「無病」などの考え方に近いんですかね?

野口 そこは重要なポイントで、祖父の考えは未病や無病などとはまったく違うんです。それらの言葉は病を悪しきものとして、今風に言えばリスクとして捉えた上で取り除く、またはそれを未然に防ごうという意味合いで使われるものですよね。それは結局、治療のロジックなんです。病を敵視するからこそ、病が除去しなければならないものとなる。野口晴哉の考えは違います。野口晴哉にとって、病や体の変調とは全て肯定的に捉えうるものだったんです。

祖父が着目したのは生命の働きとでも呼ぶべき、ある種の無意識の運動系です。「全生」の考え方では人は生きて死ぬ。言いかえれば、人は死ぬまでは生きるようにできているわけですよね。生き延びようとしてると言ってもいいかもしれません。その生き延びようとする働きが生命の働きです。その働きを疎外すべきではないと祖父は考えたんです。

たとえば、どうして体に毛が生えているのかといえば、大切な部分を保護するためでもありますよね。開いたり閉じたりする毛穴は、汗をかいたり、体温調整をするためのベンチレーションの機能も持っています。あるいは、僕たちは体に必要のないものを取り入れた場合、吐いたり、下痢をしたりして、それらを体内から排泄する。皮膚が切れてしまった場合は傷から流れ出た血がかさぶたとなって患部を保護してくれる。そもそも血には体外に出ると固まる性質がありますからね。しかし、こうした働きは、どれも人間が意識的に作り出したものではありません。つまり野口晴哉は、病や体の変調というものも、基本的には無意識に働く生命運動の延長線上にあるものだと捉えたんです。

そうした生命の働きを活性化していくことができれば、人は何かに頼らずとも生きていくことができるはずだ、祖父はそう考えました。それこそが「全生」であり、本当の意味での健康なんじゃないか、と。そのようなコンセプトにおいて、祖父は体育家としての活動をその後の生涯にわたって展開していったんです。

―なるほど……。だとすると野口晴哉は病にはどう向き合うべきだと考えていたんでしょう?

野口 祖父は病とは治療するものではなく「経過」するものなのだ、と言っていました。治すべきものではなく、生命の働きを経て、過ぎるものなのだ、と。炎症を起こしたり、腫れたり、という症状も殺菌や患部を守るという働きであって、生きていくために必要な反応ですからね。もっと言えば、死に向かって生きていくのが生命である以上、老いや、死さえも、祖父にとっては肯定されるものでした。

治療ではなく、生命力を引き出す。

ワインの例えは分かりやすいですね。

生命の働きを「誘発」する

―それはいわゆる近代医療が前提にしているような考えとはかなり異なるものですね。病や死というものは敵であり、可能な限り遠ざけるものである、といったような。

野口 言ってしまえば医療の究極の目標とは不老不死だと思うんです。死を遠ざける、または死なない生のあり方を目指す。これは野口晴哉の生命観とは真逆の出発点ですよね。基本的に医療というのは生命をコントロール可能な領域と捉え、より上位に人間が立つような視点で発展してきているように見えます。その点、祖父は自分の意思によって生命をコントロールできるなんてことは考えていませんでした。とはいえ、僕は西洋医学を否定しないで生きてきたつもりです。それによって救われる人もたくさんいて、どういう生き方を望むかはそれぞれの選択ですからね。

―しかし、さっき野口晴哉は人が自分で生きていけるように「体育」を志すようになったと言ってましたよね。それもまた自分の意思によって生命をコントロールすることではないんですか?

野口 それは全然違います。祖父にとっては自分の意思というものはさして大きな存在ではないんです。祖父が書いた「全生」に関する数々のテキストから読み取れるのは、生命至上主義とでもいうべき、生に対する圧倒的な畏敬の念です。「全生」は「全ての生」とも読めると僕は思っていて、つまり野口晴哉は、生命とは人間の意思によってコントロールしたり、支配できるような領域ではなく、人間というひとつの種よりもっと上位にあるものだと捉えていたんだと思うんです。

あるいはコントロールするのではなく、生命の働きを邪魔せず、それに身を任せて生きていくと言えばいいんでしょうか。筋肉にしろ心肺機能にしろ体の機能は使えば育っていくのだから、積極的に自然な流れに任せてその機能を使っていけば体が育っていく、もっと言えば生命の働きが育っていくわけですよね。だから、自分で自分を治すと言っても決して自分の意思で能動的にコントロールするとかそういうことではないんです。どちらかと言えば生命に対して受動的になるということでもある。少なくとも僕はそういう風に理解しています。

―すると「体育」とは一体何をすることを指すんでしょう。不介入こそが正しいのであれば、もはやすることがないじゃないですか。

野口 ある意味ではそうとも言えるかもしれません。ただ、祖父は介入それ自体を否定していたわけではもちろんないんです。生きているということは、それだけですでになんらかの介入でもあるわけですし、もちろん整体の技術も介入の一つなわけですから。

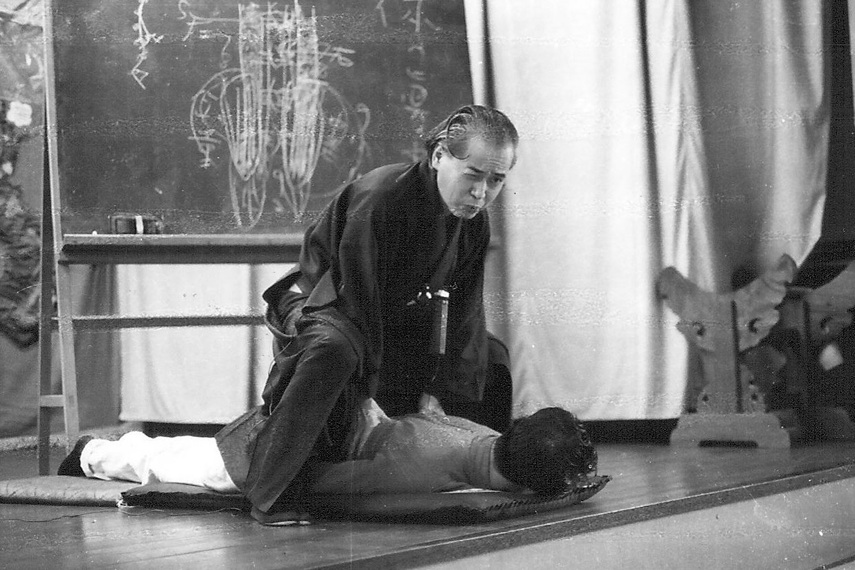

たとえば祖父が作り出したメソッドにおいて有名なものに活元運動というものがあるんですが、これはつまり身体の無意運動のことなんです。命の働きに自ら身を委ねるためのひとつの方法で、活元運動においては自分の身体が無意識に動いていくことが重要なのであって、意思で身体を動かすことが重要なのではない。意思による介入というのはその動きを誘発するところまでなんです。つまり、重要なのは介入の仕方と目的であって、それが体の変調を取り除くための介入なのか、不老不死のための介入なのか、それとも生命の働きが活性化するように誘導、誘発するための介入なのか、ということなんです。

自分は整体の技術に関して語るすべを持っていないので別の例を挙げると、僕は自然派ワインが好きなんですが、そのコンセプトは「最低限の人為的介入によって醸されたワイン」というものなんです。その製造にあたって人間が行う介入や操作は最低限、つまりミニマム・インターベンション、ミニマム・コントロールが骨子とされている。アンチ・エイジングのような効能を持つ亜硫酸塩(酸化防止剤)の添加も当然行わない。しかし全くの不介入かと言うとそうではなく、葡萄がワインになるプロセスには絶対に人間の介入が不可欠なんです。

実際、造り手たちは葡萄や微生物を前に、栽培から醸造の過程でどんな介入をどの程度し、またはしないか、ということを選択するわけですよね。ただし、その際の主役はあくまで人間ではなく葡萄であり、微生物であり、もっと言えば発酵のプロセスだということです。こちらが考えることは、いかにすれば葡萄様、微生物様の発酵の働きを最大限に引き出すことができるかということ。これもまたひとつの誘発ですね。

そうやってできたワインは味わいはもちろんですが、酔い具合も心地よくて、翌日の負荷も少ないんですよね。まるで生き物のように日々変化し、最後は死んでいく。その様子は美味しい不味いを通り越して味わい深いものです。こうした自然派ワインの世界における造り手たちの自然や生命との向き合い方、介入のあり方にはとても共感していますし、野口晴哉の生命観にも通じるものがあるように思います。

ただ、こうした自然派ワインをはじめ、飲食品に関してミニマム・インターベンションのものを好む人は結構多いと思うんですが、そう人たちですら自分の生に対しては積極的に介入していたりするんです。それが不思議なんですよね。

後編へ続く